Le contrat sous forme électronique est reconnu par le droit marocain comme ayant la même force probante qu’un écrit. En cas de litige, la méthode de signature électronique est jugée fiable selon des dispositions réglementaires bien précises. Le détail de ce que dit la loi à ce sujet

À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit marocain des contrats n’est pas en principe un droit formel, ce qui signifie que, dans la plupart des cas, aucune forme particulière n’est requise pour qu’un acte juridique soit valide et qu’il produise tous ses effets. Il s’en déduit que les contrats sont, en principe, valides dès l’échange des consentements peu importe leur forme (oral, écrit, etc). Toutefois, il est fortement recommandé d’établir un contrat par écrit afin de pouvoir, en cas de difficulté, pourvoir apporter la preuve des engagements pris.

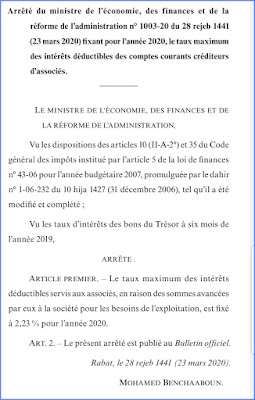

Exceptionnellement, le droit marocain impose de se conformer à des formalités spécifiques, à défaut de quoi la validité d’un acte peut être contestée. La récente loi 49-16 en constituant une démonstration. Le formalisme contractuel peut donc être requis soit aux fins de validité (ad validatem) soit pour des raisons de preuve (ad probationem). Les contrats électroniques n’échappent pas à cette summa divisio. En effet, selon l’article 417-1 du Code des obligations et contrats, «l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité». Le contrat sous forme électronique est donc reconnu par le droit marocain comme ayant la même force probante qu’un écrit. Toutefois, la preuve sera admise si, et seulement si, le contrat électronique permet d’identifier la partie contractante. Selon les dispositions de l’article 417-2 du Code des obligations et contrats, «la signature […] identifie celui qui l’appose et exprime son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. […] lorsqu’elle est électronique, il convient d’utiliser un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».

En cas de litige, la méthode de signature électronique est jugée fiable par les tribunaux, trois conditions suivantes doivent être satisfaites. Premièrement, le procédé de signature électronique met en œuvre une signature électronique sécurisée, selon l’article 6 de la loi No.53-05, relative à l’échange électronique de données juridiques. La signature électronique sécurisée doit satisfaire aux conditions suivantes: être propre au signataire ; être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ; garantir, avec l’acte auquel elle s’attache, un lien tel que toute modification ultérieure dudit acte soit détectable.

Deuxièmement, le dispositif de création de la signature électronique doit avoir été certifié par l’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique (ANASCE). Troisièmement, le certificat électronique doit avoir été délivré par un prestataire de services de certification électronique agréé par l’ANASCE et doit comporter les données prévues par la loi No.53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques. Dès lors, les contrats, qui ne sont pas signés au moyen d’une signature électronique sécurisée, telle que définie ci-dessus, sont légalement contestables et leurs clauses ne seront pas automatiquement opposables en cas de litige. Si les signatures sont sécurisées, alors le contrat aura la même force probante que s’il avait été légalisé.

Lexique

ANASCE : l’Autorité nationale d’agrément et de surveillance de la certification électronique a notamment pour missions de proposer au gouvernement les normes du système d’agrément et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre et d’agréer les prestataires de services de certification électronique et de publier un extrait de la décision d’agrément au Bulletin officiel.

Conseil

Comme la signature physique, la signature électronique permet, tout à la fois, l’authentification du signataire par la vérification de son identité, l’intégrité dans le sens où la signature électronique garantit l’intégrité du document signé, car toute modification du document après signature est détectable et la garantie du consentement puisque grâce à la signature électronique, la garantie du consentement du signataire est assurée et le document est alors opposable et contraignant. La loi accompagne ce mouvement de dématérialisation en ce qu’elle reconnaît à l’écrit électronique, la même force probante que celle dont est doté l’écrit sur support papier.